À la recherche des Mandchous au Musée mondial

Fresco Sam-Sin

22 avril, 2024

This article is originally written in English and automatically translated by DeepL AI.

Au cœur de la ville de Leyde, j'ai visité avec mes élèves de véritables objets mandchous. Les Mandchous régnaient sur l'un des plus grands empires terrestres de l'histoire mondiale (1616-1912), la Chine constituant la majeure partie de leur empire. Pour ces étudiants en langue, c'était une nouvelle expérience. C'est ce que j'aimerais vous raconter dans cet article.

Où sommes-nous?

Nous sommes avec mes élèves dans le dépôt de Musée d'ethnologie, au cœur de la ville de Leiden. Cette visite s'inscrit dans le cadre de mon cours sur la langue et la culture mandchoues. Les Mandchous ont régné sur l'un des plus grands empires terrestres de l'histoire mondiale (1616-1912), la Chine constituant la majeure partie de leur empire. Sur le plan culturel et linguistique, les Mandchous sont étroitement apparentés aux peuples mongols et d'origine turque. L'une des idées fausses sur les Mandchous est qu'ils sont devenus chinois - comme saupoudrés de poussière de fée - avec la chute de la Grande Muraille en 1644. Démonter cette idée est l'un de mes principaux objectifs dans mon enseignement.

Devant moi, sur la table, vous voyez deux arcs et deux flèches. En dehors de ce tableau, il y avait d'autres arcs, des flèches et d'autres équipements de tir à l'arc. Le conservateur du musée est sur place et m'autorise à toucher les objets avec des gants. Mon rôle est de veiller à ce que mes élèves puissent faire l'expérience de la matérialité sans manipuler l'objet. Je les guide dans l'observation lente, tout en choisissant soigneusement mes mots et en veillant à faire appel à tous les sens, sauf la vue.

Préparatifs

Deux mois à l'avance, j'ai veillé à ce que la conservatrice du musée réserve du temps dans son agenda pour nous accueillir ; elle avait ainsi suffisamment de temps pour faire venir les objets des dépôts en dehors de Leyde. Ce temps de préparation m'a également permis de prendre de l'élan avec mes étudiants. Lorsque le jour est arrivé, les étudiants étaient effectivement excités. C'est compréhensible, car dans leurs études axées sur le texte, ils n'entrent guère en contact avec des objets réels. Les objets que j'avais choisis avaient tous un thème commun : le tir à l'arc mandchou. Dans l'histoire, le tir à l'arc est l'un des principaux piliers de l'identité mandchoue. Les objets qui s'y rapportent sont donc un must dans mon cours. En fait, le déclin des compétences en tir à l'arc mandchou pendant les siècles de domination mandchoue a été l'une des plus grandes frustrations de la cour de Pékin. La place centrale du tir à l'arc apparaît clairement si l'on considère le verbe mandchou Manjurambi, que nous pouvons traduire par 'au Mandchou'. Ce verbe a deux significations : (1) 'parler mandchou' et, plus surprenant, (2) 'tirer des flèches en montant un cheval'. La lecture de ce lemme fait partie intégrante de la troisième semaine de mon cours pour débutants, et ainsi, avant même d'entrer sur le terrain, les étudiants sont déjà conscients du statut du tir à l'arc au sein du gouvernement mandchou.

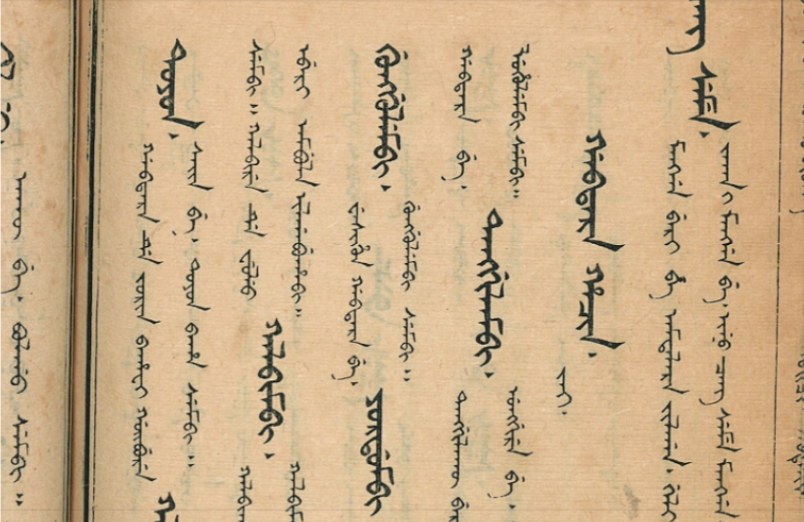

Avant le cours, les étudiants lisent déjà des entrées sur tous les bruits que font les flèches, ce qui souligne la richesse du vocabulaire du tir à l'arc. J'utilise le dictionnaire sacré en miroir, commandé par l'empereur Kangxi (r. 1661 - 1722, ici). Outre les préparatifs philologiques, je demande également aux élèves d'étudier un tableau numérique des armes et armures mandchoues, établi par moi-même et Peter Dekker, spécialiste absolu des armes et armures mandchoues (ici je pose des questions, et ici nous écoutons le spécialiste).

FIGURE 1 : Les sons d'une flèche. Le terme linguistique utilisé est celui d'idéophones.

FIGURE 2 : Ce que peut nous dire un casque

Objectifs

Sur la photo, vous voyez un curateur curieux et deux élèves. Je demande à mes élèves de se concentrer sur les arcs. J'ai trois objectifs d'apprentissage en tête, et tout ce que nous apprenons en passant pendant cette heure est un gain. Les objectifs:

(a) Premièrement, après cet atelier, mes élèves comprennent que les sources matérielles sont capables de confirmer notre connaissance textuelle de l'histoire ; et (b) les élèves comprennent qu'il y a beaucoup d'informations que nous ne pouvons pas obtenir de sources textuelles. Ils apprennent qu'un objet a ses propres histoires à raconter ; et (c) les élèves réalisent que les sources matérielles peuvent s'opposer aux textes, ou du moins conduire à remettre en question la valeur des sources écrites.

Regardez ce que j'ai fait. Ai-je atteint mes objectifs d'apprentissage ? Réfléchissez également à la manière dont cela pourrait être pertinent pour votre propre enseignement. Assurez-vous de laisser des questions et des commentaires à la fin.

Confirmez les sources écrites

Je demande aux élèves de comparer les deux feuilles spécifiques. L'un se trouve au dos de la table, l'autre n'est pas visible sur l'image (lien), mais pour donner une idée, les images 3 et 4 montrent quelques motifs comparables. Je leur demande de trouver des éléments qui sont différents.

Cela semble être une question simple, mais les élèves orientés vers le langage ont besoin de temps pour entrer dans le mode objet. Un élève a dit : "Il y a une grande différence dans la décoration. Celui du fond a un motif plus naturel, l'autre est plus floral et extravagant". Cette observation nous a aidés à atteindre notre premier objectif d'apprentissage. Les Mandchous ont conquis la Chine en tant que tout petit groupe, un peuple semi-nomade qui vivait de la chasse et de la pêche. Les décorations coûteuses et extravagantes étaient une épine dans le pied des dirigeants. Ils y voyaient une distraction par rapport au "style mandchou". Cela se voyait aussi à d'autres objets : Les couverts de voyage étaient toujours composés non seulement de baguettes, mais aussi d'un couteau, car un vrai Mandchou - telle était la politique - ne laisserait pas les autres découper sa viande. Le souverain espérait que les Mandchous n'oublieraient pas leurs modestes débuts, leur langue et leurs compétences en matière de tir à l'arc à cheval. Les motifs floraux étaient quelque chose pour les Han, qui aimaient les mettre en valeur.

Mais, comme cet étudiant le savait et le partageait avec le groupe, les Mandchous absorbaient à bien des égards la culture avancée des Chinois, surtout après les périodes de grandes guerres. Les arcs sont un exemple de cette transition : alors qu'un des arcs est très naturel et très simple dans son ornementation, l'arc avec le motif floral semble être plus axé sur la présentation et moins sur l'efficacité. En effet, jusqu'à la fin de l'empire, peu de Mandchous savaient manjurambi, 'parler mandchou' et 'tirer depuis un cheval'

FIGURE 3 : Arc Qing

FIGURE 4 : Arc Qing

FIGURE 5 : Arc Qing dans la collection d'ethnologie.

FIGURE 6 : Arc Qing dans la collection d'ethnologie.

Des histoires non écrites

Les objets racontent leurs propres histoires et ouvrent des directions auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Pour souligner ce point, j'ai demandé aux élèves : "Si je regarde leur utilité, quelle est la principale différence entre les deux arcs que j'ai sous les yeux ?" (les deux sont visibles sur la photo). Un élève a été rapide : "Un seul a une corde". "L'arc sans corde n'a donc besoin que d'une corde d'un bout à l'autre, et c'est tout ?". La classe a confirmé.

Je poursuivis : "Seul un côté de l'arc sans corde est orné des bandes. Voulez-vous dire que le côté décoré fait face à l'archer ?" Ce n'est qu'en posant cette question que les élèves ont compris qu'avant de pouvoir bander un arc, il faut le bander dans l'autre sens. Ma question a déclenché toute une série de questions sur la matérialité de cet arc et des autres arcs sur la table, ouvrant ainsi des discussions sur la disponibilité des ressources ainsi que sur le travail humain et l'artisanat.

L'extérieur de l'archet, par exemple, est fabriqué à partir de la corne d'un pâturage complet de buffles d'eau. D'où venaient ces animaux, existe-t-il des archives sur des élevages spécifiques. Comment a-t-on collé un arc ? La pression exercée lors de la tension, de l'encrage et du tir est extraordinaire. Il n'existe qu'une seule colle pour cela : la colle en vessie de poisson. Les points verts où les flèches touchent l'arc, quels sont ces points ? Cette dernière observation était exactement ce dont j'avais besoin pour me rapprocher de l'objectif de cet atelier.

FIGURE 7 : Arc Qing déconstruit

Consultation des sources écrites

Comme nous l'avons dit, le saint mandchou Miroir Dictionnaire consacre beaucoup de place à l'explication des mots liés au tir à l'arc. L'un d'entre eux est hasutai. Hasutai signifie 'gaucher'. Le lemme est très clair à ce sujet : 'Un bon archer est à la fois droitier et gaucher'. Après avoir présenté cette information aux élèves, je leur ai demandé de confirmer ou de remettre en question ce lemme. A quel point était-il normal de tirer avec les deux mains ? Cela faisait-il partie de leur formation, était-ce une compétence obligatoire pour réussir l'examen?

Retour à la partie verte de l'arc. Les éléments verts se trouvent de part et d'autre d'un morceau de liège. Le vert est de la peau de raie. La peau de raie est le cuir le plus solide que tu puisses trouver. Tu veux qu'elle soit solide parce qu'en guerre et à l'entraînement, d'innombrables flèches devront passer sur cette partie de l'arc. Bien sûr, la peau s'use au fur et à mesure que l'on tire. Regarde la peau de la raie sur l'image et observe également l'état non tendu de l'arc. Comment ce soldat a-t-il tiré ses flèches ? En tout cas, l'arc montre que les flèches ne passaient que d'un côté. Et cet arc n'est pas une exception. Au contraire, tous les arcs tirent de la main droite. Le miroir est, comme le sont souvent les œuvres de commande impériales, un grand vœu pieux. Parmi les arcs que nous avons connus, cette mixité était une rareté.

Les questions revenaient sans cesse et m'ont donné suffisamment d'idées pour les semaines à venir. Un élève a demandé : "Y a-t-il eu dans l'histoire chinoise une période où il était interdit aux gens d'utiliser leur main gauche ? Et si oui, cet arc est-il un exemple de cette interdiction ?" Je ne savais pas quoi répondre et à ce moment-là, et j'ai su que cet atelier était un succès.

FIGURE 7 : Arc Qing

FIG 8 : Arc Qing