Wenn "Typ Berlin" auf "Typ Leipzig" trifft

Andreas Benz

09 Januar, 2025

Deutschland, Freiberg

This article is originally written in English and automatically translated by DeepL AI.

Die Kustodie kuratiert die wissenschaftlichen Sammlungen der Technischen Universität (TU) Bergakademie Freiberg, Deutschland. Kurator Andreas Benz beschreibt, wie die Artefakte dieser Sammlungen in die akademische Lehre integriert werden und wie dies zu erstaunlichen Entdeckungen führen kann.

Praktische Museologie-Ausstellung „Perspektiven der Bergbausamm- lung“ © TU Bergakademie Freiberg / Kustodie

Eine Vielfalt von Objekten für die Lehre

Die Kustodie betreut ein Dutzend der 30 wissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg. Diese Sammlungen decken ein großes thematisches Spektrum und eine Vielfalt von Objektarten ab. Neben der berühmten Bergbausammlung finden sich hier mathematische Modelle, physikalische Geräte und historische Eisengussplatten (Benz 2019). Obwohl diese Sammlungen nicht mehr für spezialisierte wissenschaftliche Institute genutzt werden, behalten sie alle eine Lehrfunktion.

Administrativ ist die Kustodie seit über dreißig Jahren Teil des Instituts für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) - eine gute Möglichkeit, ihre Objekte in die Lehrveranstaltungen des Instituts einzubinden. In den letzten zehn Jahren wurde diese Zusammenarbeit durch die Einrichtung des Bachelor-Studiengangs "Industriearchäologie" und des Master-Studiengangs "Industriekultur" verstärkt. Die im Curriculum verankerten museologischen Module werden von der Kuratorin betreut und finden zumeist in den Räumlichkeiten der Kustodie statt.

Ein Ort, viele Lehrmöglichkeiten

Das zweisemestrige Seminar "Praktische Museologie" ist Pflichtveranstaltung im Masterstudiengang "Industriekultur". Ziel der Lehrveranstaltung ist die eigenständige Konzeption - mit einem gewissen Maß an Anleitung -, Planung und Durchführung eines museologischen Projekts, wobei die Studierenden die Umsetzung von Sammlungs- und Ausstellungskonzepten üben sollen.

Die Lehrveranstaltung trifft sich in der Kustodie zu Arbeitssitzungen, in denen die Studierenden Aufgabenstellungen erhalten oder ihre Ergebnisse präsentieren. Das Endergebnis der Lehrveranstaltung ist eine Gemeinschaftsarbeit, doch eine Reihe von Einzelaufgaben laden dazu ein, die eigenen Stärken und Kenntnisse bestmöglich zu nutzen.

Ein etwas anderer Ansatz wurde für das Seminar "Konservierung von Kulturerbe" gewählt, eine zweiteilige Pflichtveranstaltung im M.A. "Industrial Heritage" und ein Wahlpflichtmodul im B.A. "Industriearchäologie". Nach einer vorlesungsartigen Einführung bildet ein praktischer Teil den Schwerpunkt der Lehrveranstaltung, der sich aus mehreren Gruppen- und Einzelterminen zusammensetzt. Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse im Umgang mit Sammlungsobjekten, indem sie sich zum einen mit der Geschichte der Objekte und zum anderen mit den Materialien - im Sinne der historischen Materialwissenschaft - auseinandersetzen. Ziel des Seminars ist es auch, das allgemeine Bewusstsein der Studierenden für Kulturgüter zu schärfen und Fragen der präventiven Konservierung und Lagerung zu behandeln. Am Ende des Semesters wird ein zehnseitiger schriftlicher Bericht mit Abbildungen angefertigt.

Außerdem finden die Sitzungen des Projektseminars im B.A. "Industriearchäologie" gelegentlich in der Kustodie statt. Dieses Praxismodul muss während des gesamten B.A.-Studiums wiederholt werden und bietet den Studierenden den Raum, die im Studium erworbenen Fähigkeiten anzuwenden. Dazu gehören Geländeuntersuchungen, Objektfotografie und Archivrecherchen. Zum Abschluss des Kurses müssen die Studierenden ihre Ergebnisse präsentieren und eine Hausarbeit schreiben.

Warum lehrt man an der Kustodie?

Im Wesentlichen zielt die Kustodie darauf ab, Interesse und Verständnis für museologische Aspekte zu wecken, indem sie den Studierenden einen praktischen Zugang zu den vielfältigen Objekten der Sammlungen bietet. Die Studierenden lernen, die Objekte zu "lesen" - Spuren von Herstellung, Gebrauch und Vernachlässigung zu entdecken, zu unterscheiden und zu interpretieren. Sie werden auch darin geschult, die Gefährdung und Bedeutung eines Objekts einzuschätzen und daraus eine Empfehlung für den weiteren Umgang abzuleiten (vgl. Benz 2020a).

Es ist wichtig, den Studierenden in den Seminaren ausreichend Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den Objekten zu geben. Nachdem sie das Depot in einer gemeinsamen Sitzung kennengelernt haben, können sie individuelle Termine vereinbaren, um die Objekte vor Ort zu besichtigen und ausführlich zu beschreiben. Das Depot spielt als Lernort eine wichtige Rolle, vor allem weil es die Möglichkeit bietet, auch nicht mobile Objekte in das Seminar einzubeziehen, wie im Fall der Modellsammlung. Dieses Format weicht vom traditionellen 90-Minuten-Rhythmus der Lehrveranstaltung ab und impliziert damit ein hohes Maß an selbstständiger Arbeit für die Studierenden (Benz 2020a).

Jede Lehrveranstaltung nutzt die Auseinandersetzung mit den Sammlungen auf eine andere Art und Weise, die ihren spezifischen skizzierten Zwecken dient. Dies gilt auch für die Präsentation der Ergebnisse, die mal in einer museologischen Ausstellung und mal in einem schriftlichen Aufsatz präsentiert werden.

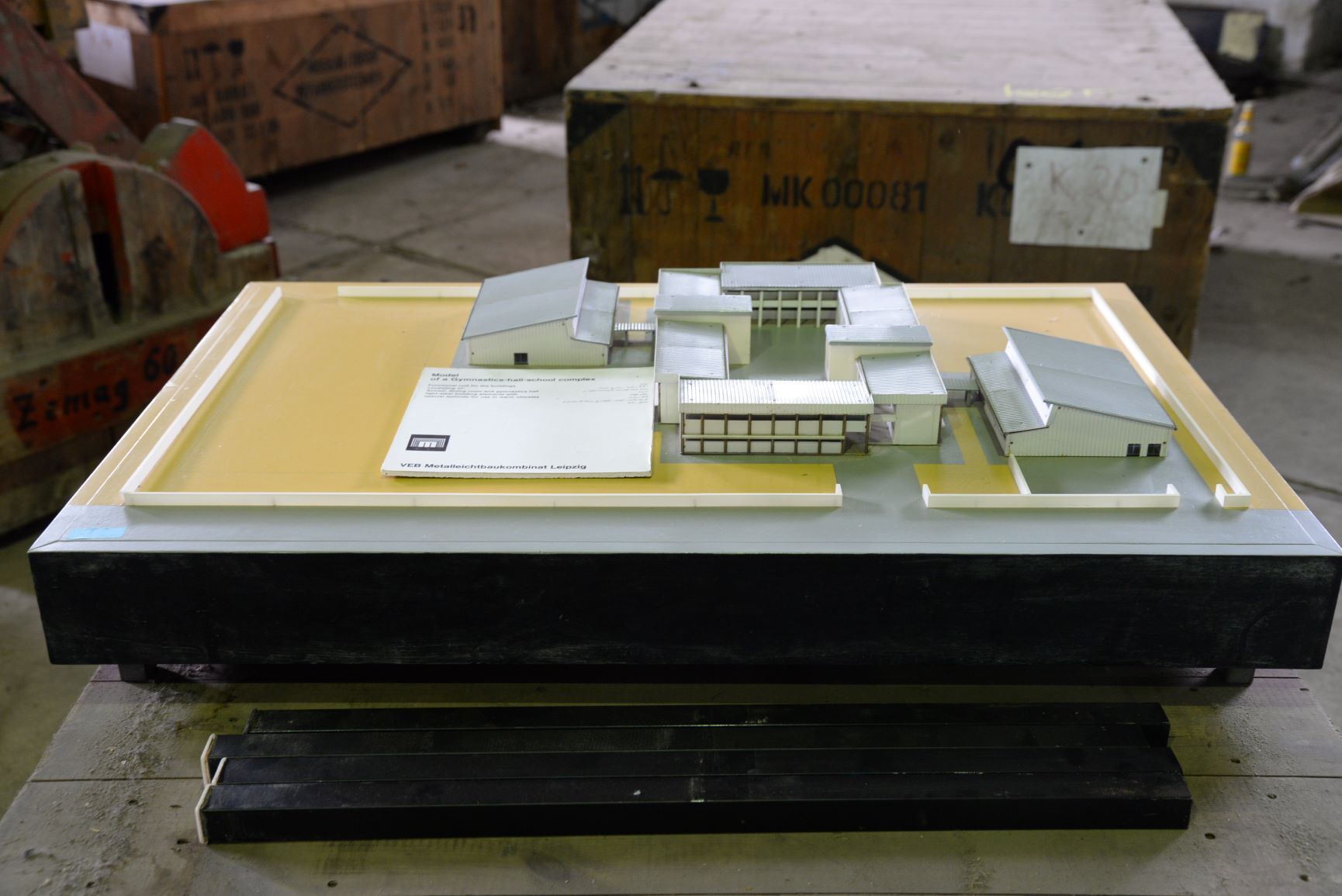

Sichtung des Modells ‚Schulkomplex mit Sporthalle‘ © TU Bergakademie Freiberg / Kustodie

Die "MLK-Modelle": eine Sammlung von maßstabsgetreuen Modellen aus dem VEB Metalleichtbaukombinat Leipzig (MLK)

"Deakzessionierung" - die Herausnahme eines Objekts aus einer Sammlung, eine tabuisierte, aber heute gängige Praxis in der Museumswelt (Heisig 2007) - war das Thema eines Seminars "Praktische Museologie" im Wintersemester 2018/2019. In einem Nebendepot bekamen die Studierenden die Aufgabe, eine Reihe von Objekten, die noch nie einer bestimmten Sammlung zugeordnet wurden, genauer unter die Lupe zu nehmen. Über die üblichen Dokumentationsschritte hinaus mussten die Studierenden Argumente für den Erhalt der Objekte erarbeiten und eine mögliche alternative Nutzung für sie identifizieren. Unter den untersuchten Objekten befanden sich zwei besonders große Gebäudemodelle, die im Verdacht standen, zu den so genannten "MLK-Modellen" zu gehören.

Beide Modelle konnten identifiziert und in einen größeren Sammlungskontext gestellt werden. Sie stammten tatsächlich aus dem VEB Metalleichtbaukombinat Leipzig (MLK) und wurden einst auf internationalen Messen zur Präsentation von MLK-Produkten eingesetzt. Knapp achtzig dieser Modelle waren 1995 in die Kustodie überführt worden (vgl. Weinhold 1997), aber ein Großteil verblieb bisher in ihren eigens angefertigten Holzkisten an einem schwer zugänglichen Ort.

Neben der problematischen Lagerung und dem erheblichen Platzbedarf der Modelle erwähnten die Studenten in ihrer Analyse auch den fehlenden direkten Bezug zur TU Freiberg. Es wurde jedoch deutlich, dass es sich bei den Modellen um hochwertige, sehr gut erhaltene Originale handelt, die ein großes Potenzial für spezifische Aspekte der DDR-Technikgeschichte bieten. Es wurden auch Vorschläge für mögliche alternative Nutzungen gemacht. Die Hauptbotschaft war klar: Eine Entsorgung ohne weitere Nutzung sollte unbedingt vermieden und die gesamte Sammlung so schnell wie möglich bewertet werden.

Wenn Universitätssammlungen, akademische Forschung und studentische Arbeit zusammenkommen

Das sollte im Sommer 2019 geschehen. Angeregt durch die Vorarbeiten der Studierenden nutzte die Kustodie die Bauarbeiten vor Ort, um die 28 Holzkisten zu öffnen und die Modelle ins Hauptdepot zu bringen. Erstmals wurde es möglich, die gesamte Sammlung zu sichten und zu bewerten. Dabei wurde deutlich, dass die Modelle nicht nur von der Größe, sondern auch vom Inhalt her sehr unterschiedlich sind. Die Objekte reichen von Gewächshäusern und Fertighäusern bis hin zu großen Kraftwerken und Brücken. Sowohl im Hinblick auf den thematischen Umfang als auch auf die handwerkliche Qualität der Modelle dürfte diese Sammlung zum Stahl- und Metallleichtbau der DDR-Zeit einzigartig sein (vgl. Benz 2020b, S. 384).

Ein glücklicher Zufall war die im Sommer 2019 veröffentlichte Ausschreibung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für ein Forschungsprogramm zum Industriebau der Hochmoderne. Gemeinsam mit dem Institut für Stahlbau der TU Braunschweig wurde ein Forschungsantrag eingereicht, der zum Ziel hat, die technische Entwicklung des Stahl- und Metallleichtbaus in der DDR vom Ende der 1960er Jahre bis zum Mauerfall anhand der Modelle der Kustodie nachzuzeichnen.

Parallel dazu wurden die Bemühungen verstärkt, die Modelle in die Lehre zu integrieren. Neben dem Seminar "Denkmalpflege" arbeitete im Sommersemester 2020 auch das Projektseminar im B.A. "Industriearchäologie" mit der Sammlung. Die Studierenden setzten sich mit grundlegenden Aspekten des Projektantrags auseinander und vertieften diese, insbesondere die Identifizierung der abgebildeten Gebäude, durch die Begutachtung der Modelle vor Ort mit dem bewährten methodischen Ansatz.

Im Herbst 2020 kam die positive Nachricht von der DFG, dass das Projekt im Rahmen des SPP 2255 bewilligt worden ist. Seit März 2021 wird der Modellbestand von einem Projektmitarbeiter ausgewertet, was eine Reihe von neuen Erkenntnissen gebracht hat.

Zusammenarbeit: eine Stärke

Die Geschichte der MLK-Modelle ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Lehre mit Universitätssammlungen deren künftige Nutzung gestalten und dynamisieren kann. Erstens können Studierende es als motivierend empfinden, dass ihre Arbeit direkt zur akademischen Forschung beiträgt. Zweitens ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Aufgabe der Lehre auf die Priorität der Universitätssammlungen zurückkommt - für ihre Legitimität innerhalb der Universität: Nur so kann einer einseitigen Historisierung entgegengewirkt werden.

This article is a shortened and translated version of a text written for Objektfreitag, available here.

Blume, J., Krämer, C., Link, S., Schulz, S., Will, M., Uphoff, I., Benz, A., Biedermann, B., Breuer, E., Hollwedel, C. (2025). Lernen mit Objekten. Forum Universitätssammlungen. , Band 1, https://doi.org/10.18452/34757

Andreas Benz

Germany

Dr Andreas Benz holds a doctorate in economic and social history and has been a research associate at the Institute of Industrial Archaeology, History of Science and Technology (Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte) and Head of the Custody Department at TU Bergakademie Freiberg since April 2016.