Botanikunterricht in Zeiten des Coronavirus an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Maria Will

18 Oktober, 2024

Deutschland, Oldenburg

This article is originally written in English and automatically translated by DeepL AI.

Bis vor kurzem musste man für ein Botanikstudium an der Universität sein, um echte Blumen zu sezieren und unter die Lupe zu nehmen. Doch die Schließung der Universität im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie stellte ganz neue Anforderungen. Können Sie botanische Kenntnisse online vermitteln? Wenn ja, welche Formate sind geeignet?

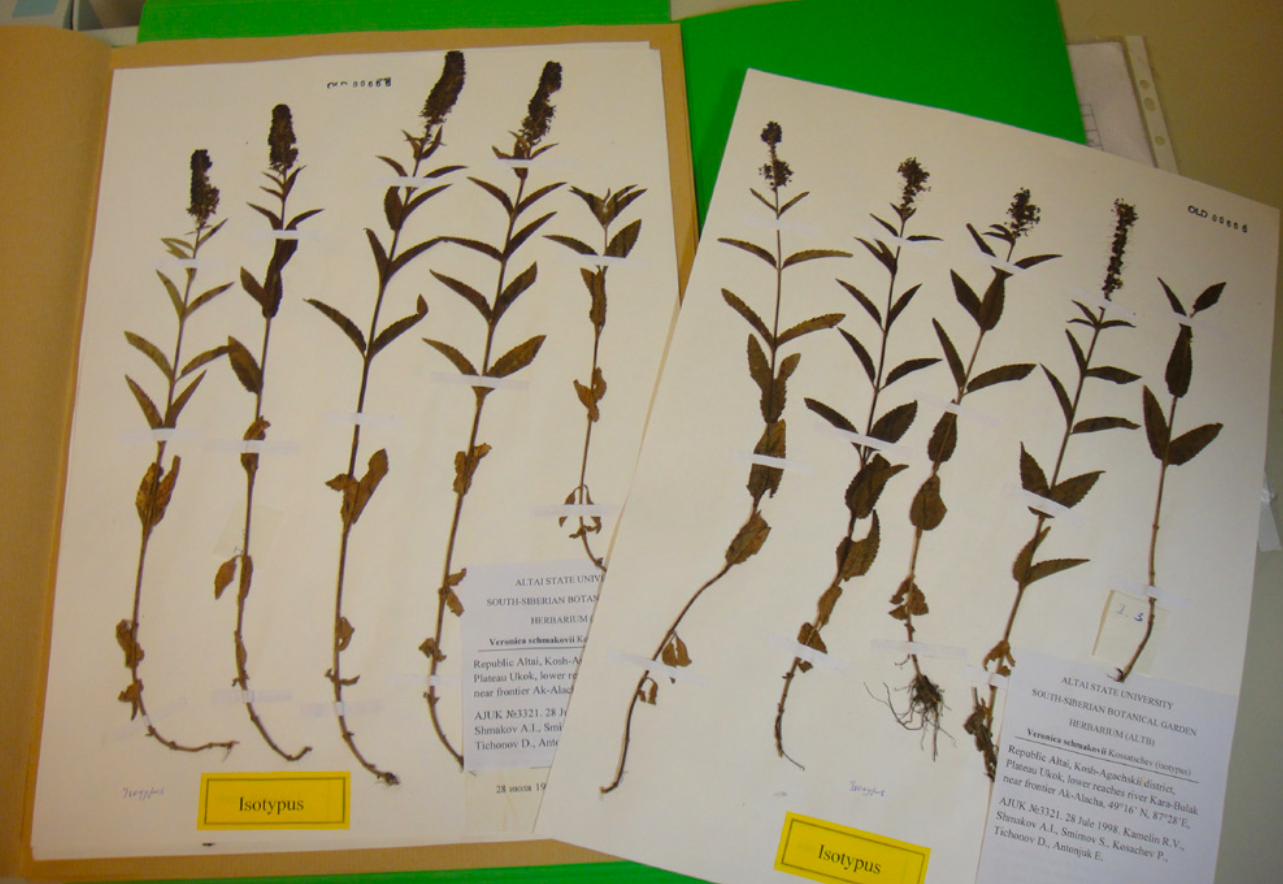

Typusexemplare aus dem Herbarium der CvO Universität Oldenburg - Die Gattung Veronica (Ehrenpreis) ist Gegenstand der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppe Biodiversität und Evolution der Pflanzen © Maria Will

Was lernen Botanikstudenten?

Die Schüler trainieren durch botanische Bestimmungsübungen, morphologische Merkmale von Pflanzenarten zu erkennen. Durch Literatur zur Pflanzenbestimmung eignen sie sich ein spezielles Vokabular an und lernen u.a. den Umgang mit dem Objekt "Pflanze", (historischen) Lehrmodellen oder Lehrtafeln. Der Botanische Garten, der zugleich die älteste lebende Sammlung der Carl von Ossietzky Universität (CvO) ist, spielt dabei eine zentrale Rolle (vgl. Janiesch 1991 / 2020).

Die Sammlung am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften

Das Repertoire der in den Lehrveranstaltungen verwendeten Objekte ist groß. Es reicht von histologischen Schnittserien, Glasobjektträgern, Herbarien (siehe Abb. 1), didaktischen Modellen, präparierten Tieren, Tierskeletten und -knochen, Lehrtafeln und Holzproben bis hin zu lebenden Pflanzen aus dem Anbau des Botanischen Gartens (siehe Abb. 2). Ausgewählte Objekte werden auch in Ausstellungen (siehe Abb. 3), öffentlichen Vorträgen und Führungen im Botanischen Garten sowie als Lehrproben in Schulen, in denen Studierende ein Praktikum absolvieren, oder in Studiengängen der Medizin und Gesundheitswissenschaften verwendet.

Neben der Verwendung für das Botanische Studium werden die Objekte seit dem Studienjahr 2017/18 auch im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs "Kustodiale Praxis in Universitätssammlungen" eingesetzt (siehe Krämer in dieser Publikation).

Pflanzenbestimmung geht online: Wie ein Virus die Lehrmethoden veränderte...

Botanische Bestimmungsübungen sind für Biologiestudenten an der CvO-Universität obligatorisch. Sie bestehen aus vierzehn Kursen während des gesamten Semesters, die durch zwei Exkursionen bereichert werden: eine in den botanischen Garten und eine z. B. in einen Wald. Alle Aktivitäten, die eine direkte Auseinandersetzung mit Pflanzen bieten, mussten im Sommersemester 2020 in ein digitales Format übertragen werden. Umgesetzt wurde dies mit Hilfe der Online-Lern- und Kommunikationsplattform StudIP und den dort zur Verfügung stehenden Tools für wöchentliche Meetings und zur Bearbeitung von Aufgaben innerhalb einer "Courseware", synchron oder asynchron. Ein digitales Prüfungssystem (VIPS) ermöglichte es den Studierenden, auch außerhalb der Sitzungen Feedback zu erhalten.

Vielfältige Materialien und Arbeitsaufträge wurden in die Courseware integriert und jede Woche ein neues virtuelles Kapitel des Kurses freigeschaltet. Theoretische Inhalte wurden in Form von PDFs, Links zu Tutorials oder selbstproduzierten Videos integriert. Für den Bestimmungsteil wurden insgesamt 50 Pflanzenarten vor Ort fotografiert und die für die Bestimmung relevanten morphologischen Merkmale dokumentiert (siehe Abb. 4). Bei Bedarf wurden Fotos von Details wie der Behaarung oder histologischen Schnitten hinzugefügt.

Biologie unterrichten

Da die meisten Biologiestudenten in Oldenburg Lehrer in Ausbildung sind, wurden auch Teile der didaktischen Sammlungen für den Online-Kurs digitalisiert.

Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer werden solche Objekte nur dann in ihrem Unterricht verwenden, wenn sie sie vorher benutzt haben. Deshalb wurde die Plattform mit Lehrtafeln, Blütenmodellen von Arten und Pflanzenfamilien und ggf. Fragen zum abgebildeten Objekt angereichert.

Zugang zu geeigneten Materialien

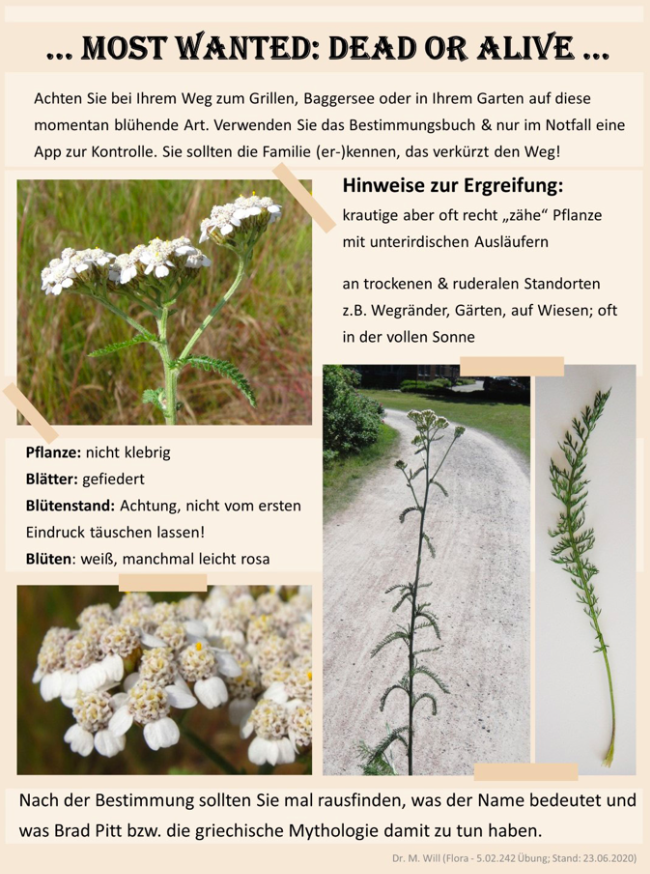

Die Fachliteratur (vgl. Jäger / Müller / Ritz et al. 2020) steht den Studierenden an der CvO-Universität in Form von ebooks kostenlos zur Verfügung. Aus didaktischen Gründen regen wir sie jedoch an, mit einem analogen Buch zu arbeiten. Um das Fehlen von Exkursionen zu kompensieren, erhielten die Studierenden mehrere Aufgaben zur selbstständigen praktischen Arbeit im Gelände (siehe Abb. 5). Um eine adäquate Unterstützung zu gewährleisten und die Studierenden zur aktiven Auseinandersetzung mit der Pflanzenbestimmung zu motivieren, wurden Pflanzenbestimmungs-Apps (vgl. Doyen 2020, vgl. Doyen / Will in Vb.) empfohlen.

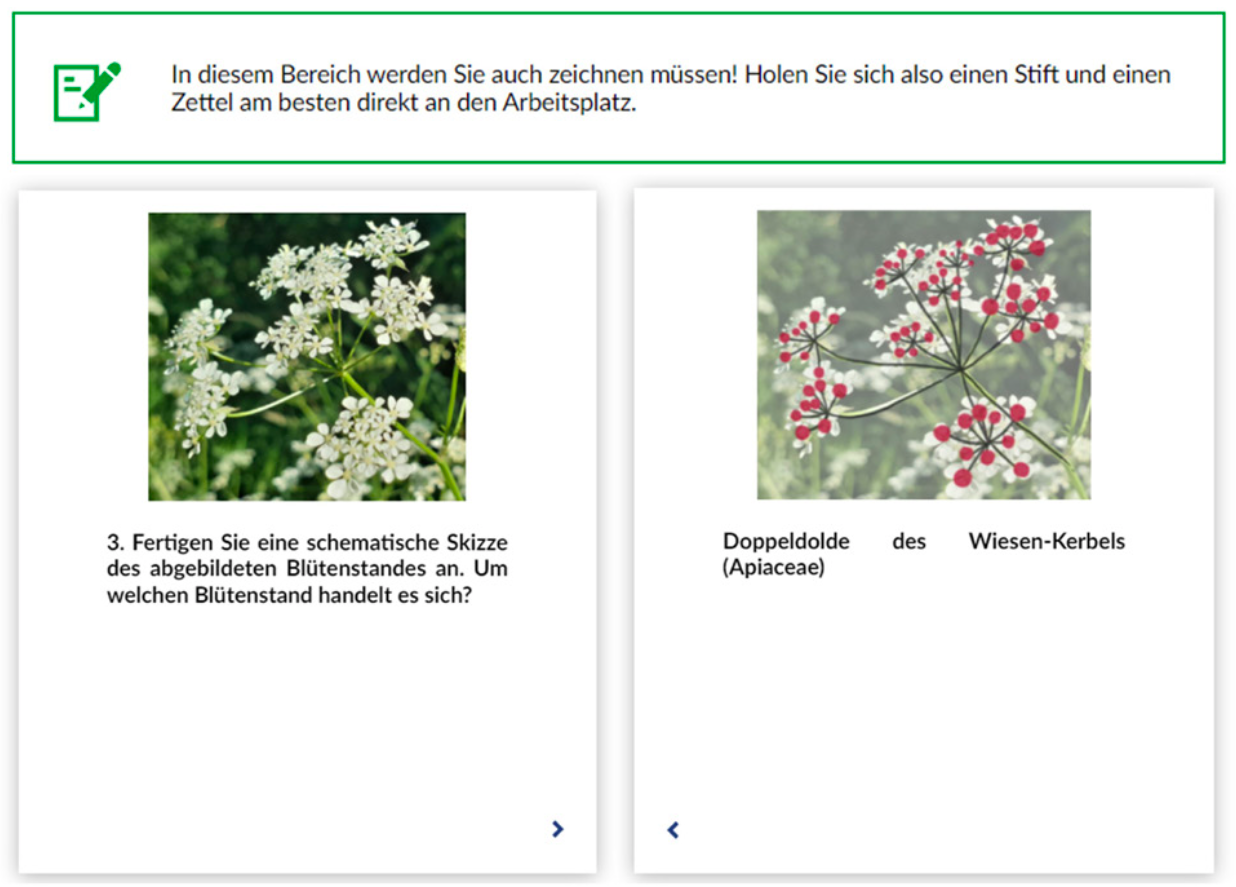

Digitale Lernkartei zum Thema Blütenstände. Letztere werden im Kurs behandelt, sind aber u.a. wegen der umfangreichen Terminologie nicht besonders beliebt. Lehramtsstudentin Lisa Knittel bereitete das Thema vor und präsentierte Lernstrategien wie das Zeichnen, um sich mit den Objekten vertraut zu machen © modifiziert nach Knittel (2020)

Arbeitsauftrag zum Suchen und Bestimmen der charakteristischen und weit verbreiteten Art Achillea millefolium L. (Gemeine Schafgarbe) aus der Familie der Asteraceae © Maria Will

Übungsformen

Zusätzlich zur Bestimmung von insgesamt 50 Arten wurden zu fast allen Pflanzenporträts optionale Vertiefungsübungen angeboten. Letztere umfassten verschiedene von VIPS / Courseware angebotene Formate, um für die Studierenden möglichst ansprechend und abwechslungsreich zu sein. Folgende Frage- und Aufgabentypen kamen zum Einsatz:

Single-Choice-Fragen;

Multiple-Choice-Fragen;

Lückentests, zum Erlernen spezifischer Fachbegriffe, z.B. bei der Beschriftung von Blütenständen oder dem Aufbau einer Steinfrucht (siehe Abb. 6);

Interaktive Karteikarten, die eine Zeichenaufgabe enthalten und beim Umdrehen die Lösung zeigen (siehe Abb. 7) 7);

Informationen und Aufgaben, die zum weiteren Studium und zur Diskussion von Primärliteratur oder historischen Quellen anregen sollten, z.B. durch den Verweis auf frühe Erkenntnisse zur Blüten- und Bestäubungsbiologie.

Außerdem boten vertiefende Aufgaben Gelegenheit zum Wissenstransfer und zur Verknüpfung mit dem Alltag - z.B. Nutzpflanzen, Zierpflanzen, Botanik in sozialen Medien usw. (s. Abb. 8). Drei B.A.-Studenten, die den Kurs als Tutoren betreuten, entwarfen zu diesen Vertiefungsaufgaben kurze Kapitel. Diese thematischen Exkursionen griffen verschiedene Themen auf, um die Studierenden auf spannende Themen für ihre Abschlussarbeiten oder Studienprojekte hinzuweisen. Sie enthielten auch didaktische Materialien, die aus den Bachelorarbeiten der Tutoren stammten, so dass das Wissen von Student zu Student weitergegeben werden konnte (siehe Abb. 6, 7).

3D versus 2D: Lehren aus der "erzwungenen" Umstellung auf digitale Lehre

Viele Befürchtungen bezüglich der Umstellung auf ein digitales Format haben sich als unbegründet erwiesen. Nach kleineren Anpassungen an der Online-Plattform, die im Sommersemester 2021 auf Wunsch der Studierenden vorgenommen wurden, steht nun eine optimierte Version des Courseware zur Verfügung. Rückblickend können folgende Erfahrungen aus der Digitalisierung von objektbasierten Lehrveranstaltungen festgehalten werden:

Pro Online-Format:

Studierende profitieren vor allem von der Möglichkeit, jederzeit an Aufgaben zu arbeiten. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil für Studierende mit Kind(ern) oder pflegebedürftigen Angehörigen. Auch die Vereinbarkeit von Studium und Nebenjob wird verbessert. Das Online-Format ermöglicht es den Studierenden, verpasste Kurse problemlos nachzuholen, was bei einem Präsenzkurs kaum möglich ist. In dem zweistündigen Kurs geht es vor allem darum, möglichst viele Arten anhand des Präparats zu bestimmen. Die Studierenden besuchen die begleitende Vorlesung oft getrennt vom Tutorium. Sowohl eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis als auch Hinweise auf weiterführende (Online-)Quellen direkt in der Courseware können interessierte Studierende zu einem eigenständigen, vertiefenden Studium anregen (s. Abb. 9).

In den Kleingruppen, die in Gruppenräumen an der Pflanzenbestimmung arbeiten, ist ein individuelles Arbeitstempo möglich. Die automatische Bewertung von Pflanzenfamilie, -gattung und -art sowie die Hilfe der Lehrkräfte ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, die Lerninhalte in ihrem eigenen Tempo zu bearbeiten. Unerledigte Aufgaben können problemlos vor der nächsten Kurswoche erledigt werden und alle Beispiele bleiben auch nach dem Kurs verfügbar.

Auch aus didaktischer Sicht hat das neue Format Probleme aufgedeckt, die in einem Präsenzkurs mit bis zu 40 Teilnehmern pro Gruppe kaum auffallen. So können z.B. Fehleingaben direkt kommentiert und den Studierenden ein Hinweis gegeben werden, wo sie im Bestimmungsschlüssel "falsch abgebogen" sind. Im Klassenzimmer bekommen in der Regel nur die Schüler eine Antwort, die sich trauen, eine Frage zu stellen.

Contra online format:

Die Dreidimensionalität der Objekte und Qualitäten wie Geruch und Haptik können natürlich nicht durch Bilder vermittelt werden. Räumliches Vorstellungsvermögen ist oft Voraussetzung, um zu erkennen, wie die einzelnen Organe der Blume zueinander stehen. Um die für die Arbeit in der Botanik entscheidenden Fähigkeiten adäquat zu vermitteln, bedarf es zusätzlicher Informationen über die Körperlichkeit der Pflanzen.

Die Prüfungsergebnisse erlauben es, die im analogen Format und im digitalen Format des Kurses erworbenen Fähigkeiten zu vergleichen. Dies ist möglich, weil das Prüfungsformat in der Präsenzphase beibehalten und nicht auf eine Online-Prüfung umgestellt wurde. Außerdem mussten die Studierenden am Ende des Online-Semesters eine zweistündige schriftliche Prüfung ablegen, in der eine Stunde für die Bestimmung von zwei unbekannten Arten vorgesehen war. Die Ergebnisse von über 300 Studierenden zeigten keine schlechteren Noten. Die etwas höhere Quote der nicht bestandenen Hauptprüfungen begründeten die Studierenden u.a. damit, dass sie sich auf andere Prüfungen konzentrierten oder planten, erst die Prüfung abzulegen und sich dann später auf die Prüfung vorzubereiten.

Schlussfolgerungen

Die unerwartete Umstellung auf Online-Formate im Jahr 2020 erforderte sowohl von den Lehrenden als auch von den Studierenden Improvisation - und Gelassenheit. Die digitalen Werkzeuge brachten nicht unbedingt eine Verbesserung der traditionellen Lehrkonzepte mit sich, dennoch könnte eine hybride Version des Kurses in Zukunft relevant sein - die die Vorteile des Online-Formats mit denen der persönlichen Arbeit am Objekt verbindet.

This article is a shortened and translated version of a text written for Objektfreitag, available here.

Blume, J., Krämer, C., Link, S., Schulz, S., Will, M., Uphoff, I., Benz, A., Biedermann, B., Breuer, E., Hollwedel, C. (2025). Lernen mit Objekten. Forum Universitätssammlungen. , Band 1, https://doi.org/10.18452/34757

Maria Will

Germany

Dr Maria Will is a lecturer at the Institute of Biology and Environmental Sciences at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg. After studying biology in Jena and Leipzig, she completed her doctorate in Mainz and completed a scientific voluntary service. In addition to teaching botany, she is involved in the certificate programme Custodial Practice at University Collections and deals with the indexing of collections.