Lehrern ein Objektbudget geben

Raum für progressive Einsicht

Fresco Sam-Sin

22 April, 2024

This article is originally written in Dutch and automatically translated by DeepL AI.

In vielen Lehrerkontexten gibt es zweckgebundene Budgets für Fortbildungen, Konferenzen, Budgets für Bücher, Reisekosten, Zuschüsse für den Kauf eines Fahrrads. Moor, aber als Lehrer, der mit Objekten unterrichtet - nicht (nur) zum Spaß, sondern als unverzichtbare Zutat - fehlt etwas: ein Objektbudget. Den muss es geben!

Bis vor ein paar Jahren war mein gesamtes Erwachsenenleben von der Universität Leiden geprägt: Ich habe dort studiert, als studentische Hilfskraft gejobbt, Lehrbücher geschrieben und als Fachlehrer und Dozent für Sprache und Kultur gearbeitet. Eines hat mich in dieser Zeit immer gewundert: Warum geht die Bildung so langsam mit den fortschreitenden Erkenntnissen der Erziehungswissenschaft einher? Eine Universität ist doch nicht nur dazu da, Wissen zu produzieren, sondern es auch zu nutzen, um weiterzukommen."

Kein Druck, keine Verpflichtung

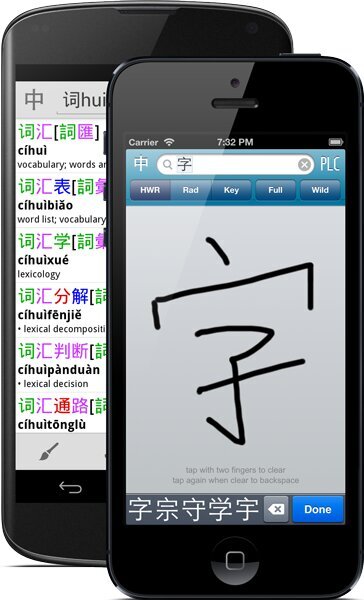

Ich wurde als Sinologe ausgebildet. Schon sehr früh in meinem Studium (um 2002) kamen alle möglichen digitalen Geräte auf, die Papierschränke voller Wörterbücher überflüssig machten (abgesehen davon, dass sie interessante Objekte waren). Nicht viel später folgten Wörterbuch-Websites und Smartphones voller Wörterbuch-Apps. Kurzum, es gab plötzlich viele Möglichkeiten, die fünfzigtausend Zeichen einfach in der Tasche zu haben.

Die Lehrer hinkten dabei hinterher. Erst war es, weil die Jugend dummerweise oft voraus war, dann war es eher Sturheit und Nostalgie. Es gab keine didaktische Anleitung und keinen Druck, der sie davon überzeugt hätte, Papierwörterbücher aus der Schule zu verbannen und mit den Schülern digital zu arbeiten. Und das bleibt nicht ohne Folgen.

Ich habe verstanden. Die Umstellung tut manchmal ein bisschen weh, aber sie ist eine Verantwortung, die eine Bildung, die sich selbst achtet, tragen sollte. Nostalgie hat da nichts zu suchen; vor allem dann nicht, wenn das Ignorieren neuer Erkenntnisse zu neuen Fehlern führt: Bei der Handschrifterkennung einer Wörterbuch-App wie Pleco zum Beispiel spielt es keine Rolle mehr, in welcher Strichfolge man ein Zeichen schreibt. Für die Strichreihenfolge im Chinesischen gibt es strenge Regeln. Wenn Sie die Strichreihenfolge nicht kennen, werden Sie niemals in der Lage sein, Katzenkalligraphie in Schnellschrift zu lesen.

Ich sehe hier zwei Probleme: (1) nicht nur, dass die Lehrerinnen und Lehrer keine Anleitung in Form von maßgeschneiderten Fort- und Weiterbildungen bekommen, sondern auch (2) dass es keinen Druck und keine Verpflichtung gibt, die Methoden und Werkzeuge anzupassen. Das Gleiche gilt für Objekte im Unterricht: Wir wissen, dass sie funktionieren, dass sie eine wesentliche Ergänzung sind, um verschiedenen Lernstilen gerecht zu werden und mehr Erkenntnisse zu gewinnen, die Texte widerlegen oder bestätigen können. An der Universität Leiden gibt es keine Lehrerausbildung für objektbasiertes Lehren und Lernen, und so bleiben die Sammlungen des Kulturerbes das Ziel für Lehrer, die ihre Schüler mit Objekten konfrontieren wollen, und selbst das ist nicht obligatorisch. Und zu allem Überfluss können die Schüler die Objekte oft nicht einmal fühlen, riechen oder sich in ihnen bewegen.

Abweichend von der material turn

Es macht mir wirklich Sorgen: Viele Sprach- und Kulturstudenten haben während ihres Studiums keine Gelegenheit, ein Gefühl für materielle Kultur zu bekommen. Und das passt überhaupt nicht zum Material Turn, bei dem sich in den Geisteswissenschaften auf breiter Basis die Erkenntnis durchsetzt, dass ein Objekt viel mehr ist als eine Illustration zu einem Text. Es werden oft die Geisteswissenschaftler sein, die in Zukunft eine entscheidende Stimme im Umgang mit unserem Erbe sein werden: Wovon haben wir zu viel? Welche Objekte liegen zu Unrecht brach? Gibt es Objektbiografien, die mehr Fiktion als Fakten erzählen? Welche Objekte haben überholte Geschichten? Oder, und das wird jetzt unter die Lupe genommen, was ist mit dem Erbe zu tun, das sich noch in den Niederlanden befindet, aber auf falsche Weise hierher gelangt ist. Und, nicht weniger wichtig, wie sollten wir Objekte physisch und digital ausstellen, um Menschen, die ein Objekt nicht berühren oder besuchen dürfen, dennoch eine sinnvolle Begegnung zu ermöglichen?

Es sind die Objekte selbst, die viele Informationen enthalten, um überlegte Entscheidungen über die Geschichte eines Objekts zu treffen, zusätzlich zu der in den Quellen enthaltenen Archivdokumentation und Geschichte. Wenn wir den Schülern nicht beibringen, dies zu erkennen, werden wir mit den Objekten des Kulturerbes eine sehr unwissenschaftliche Zeit verbringen. Lassen Sie mich meine Bedenken (in Ermangelung anderer sensorischer Möglichkeiten) anhand einiger Beispiele anschaulich machen und den Leser bitten, sie in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Beispiel:wasuma

Das surinamische Waschbrett (wasuma) auf dem Bild wurde im Weltmuseum auf dem Kopf stehend fotografiert. Warum wissen wir nicht. Es steht auch nicht darauf. Für surinamische Senioren (und auch für niederländische Senioren) ist es ein nostalgisches Objekt. Sie werden es in ihren Gedanken umdrehen und in ihren Gedanken in ein Waschbecken stellen. Einige Gelehrte erkennen es vielleicht von Lithographien oder Fotografien wieder. Auch ihnen wird ein Licht aufgehen, dass mit der Position des Waschbretts etwas nicht stimmt. Es sind so 'gewöhnliche' Gegenstände, dass es harmlos erscheint, sie auf dem Kopf stehend zu fotografieren. Ich sehe das anders.

Wenn diese Generation von Senioren nicht mehr da ist und Sie als Web-Besucher niemanden haben, der neben Ihnen steht und Ihnen sagt: "Das Ding steht auf dem Kopf", geht dann nicht eine Menge Bedeutung in einem solchen Foto verloren? Wenn Sie das Wasuma in die Hand nehmen dürften, würden Sie sofort verstehen, warum dieses Objekt nicht mit den Beinen nach oben gehört. Dürfte man ihn in ein Waschbecken legen, dann wüsste man auch sofort, warum der wasuma die Form hat, die er hat. Die Chancen, so ein Exemplar aus dem Weltmuseum in die Hände zu bekommen, sind gering, aber ich habe gerade nachgesehen: man kann es überall online kaufen. Du kannst selbst einen besitzen. Kaufen Sie blaue Seife und trocknen Sie einen Maiskolben und Sie können erleben, wie es war. Aber dann frag nach dem Budget für deine Ausbildung und lade einen surinamischen Senior ein, es für dich zu tun.

Qing-Münzen

Ich sammle Münzen aus der Qing-Zeit. Die Gründer der Qing tauchten um 1600 auf, um 1644 die Macht in Peking zu übernehmen. Sprachlich und kulturell war ihr Herrscherhaus mit den Mongolen und den Türken verwandt. Da Geld historisch gesehen einer der wichtigsten Machtausdrücke ist, sollten ihre Münzen auch vermitteln, dass es in Peking eine Wachablösung gegeben hatte. Andererseits durften die Münzen aber auch nicht zu unterschiedlich sein. Die Strategie der Mandschus bestand darin, die Form (rund mit quadratischem Loch) und das Herstellungsverfahren (Gießen statt Prägen) beizubehalten und auch die Vorderseite jeder Münze chinesisch zu halten (ein Regierungstitel gefolgt von tongbao "umlaufender Schatz"). Dies war schon mehrere Jahrhunderte vor Christus der Fall gewesen, und eine Änderung wäre ein Risiko gewesen. Auf der Rückseite jedoch tauchte plötzlich Mandschu auf, eine Schrift, die über das Alttürkische und Mongolische in die Mandschu gekommen war. Die Menschen würden (da die Schrift in einer Welt der Analphabeten lebte) sehen, dass eine andere Schrift auf den Münzen war, und könnten dies als Machtwechsel verstehen. Aber wenn man alle Münzen nebeneinander legt, kann man auch sehen, dass sich die Mandschu-Schrift bei jeder Ausgabe immer nur minimal unterscheidet. Das war auch eine Strategie auf der chinesischen Vorderseite der Münze, denn so kann man Fälschungen im großen Stil verhindern. Aber die mandschurische Schrift, die hatten die Fälscher noch nicht im Griff.

Münzen erzählen viele Geschichten, und eigentlich muss man mit ihnen spielen können, um nicht nur die Geschichten der Münzen zu erzählen, sondern auch die der Gesellschaft, in der sie zirkulierten. Im Weltmuseum habe ich einmal einen Workshop mit Qing-Münzen besucht. Wir mussten Latexhandschuhe tragen (von denen wir wissen, dass sie die Münzen nicht schützen) und durften sie nicht an die Nase halten, da die Feuchtigkeit die Oxidation fördern könnte. Viele der Münzen waren eindeutig gefälscht. Das merkt man, wenn man genug von ihnen in den Händen hat. Auch die Münzen im Wert von mehr als zehn Euro konnte man an einer Hand abzählen. Die meisten kauft man online für weniger als einen Euro und dann hat man eine echte. Und nicht nur das, dann kann man sie vergleichen, in Reihen aufstellen, Abreibungen mit ihnen machen und so weiter.

Jeder Student, der in Vorlesungen wie chinesische Geschichte, Mandschu, Weltgeschichte, Identität, Numismatik, Archäologie in den Bänken sitzt, würde davon profitieren, sich mit einer Gruppe dieser Münzen zu beschäftigen. Sie sehen in den Münzen praktisch bestätigt, was ich schon in den Vorlesungen hervorgehoben hatte: Die Mandschus konnten mit einer kleinen Minderheit eines der größten Reiche aller Zeiten gründen, weil sie Ideologie und Pragmatismus zu einer guten Ehe verbinden konnten. Nun, wenn Münzen so billig sind, worauf warten wir dann noch?"

Raum für progressives Verstehen

Es muss nicht teuer oder kompliziert sein, im Hörsaal Objekte einzuführen, die den Studierenden helfen, sich neben dem Text mit der Materialität auseinanderzusetzen. Beide haben einander etwas zu sagen, und manchmal ist das eine richtiger als das andere. Die Methode der objektbasierten Lehre hat sich bewährt. Und Budgets für Dinge, die zur Professionalisierung von Lehrern beitragen, gibt es schon lange, also warten wir nicht, bis wir der fortschreitenden Erkenntnis Raum geben. Geben Sie den Lehrern Budgets für die Anschaffung von Gegenständen für ihre Vorlesungen. Und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt. Denn in diesen Zeiten, in denen es viele Spannungen um die Sammlungen gibt, müssen die Studenten die Sammlungen besser kennenlernen.